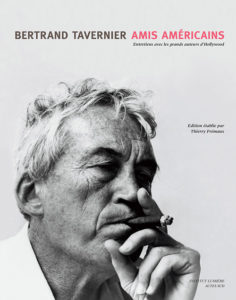

VICENÇ BATALLA. La figure longiligne, imposante et chaleureuse de Bertrand Tavernier me reçoit dans les coulisses du village du Festival Lumière, installé dans les jardins à côté Le Hangar du Premier-Film. On a au maximum une demi-heure, et on doit aborder les milles pages de la nouvelle version du livre Amis américains. Entretiens avec les grands auteurs d’Hollywood (Institut Lumière-Actes Sud, 2019), que le critique, metteur en scène et passionné du cinéma outre-Atlantique a révisé une deuxième fois depuis 2003. Avec une nouvelle conversation comme introduction par le directeur de l’Institut Lumière, Thierry Frémaux. Tavernier, d’ailleurs, est le président de l’Institut et du Festival Lumière.

À ses 78 ans (Lyon, 1941), les connaissances encyclopédiques de ce fils de la ville où il a débuté sa carrière cinématographique avec L’Horloger de Saint-Paul (1974) pourraient nourrir une conversation à l’envi. Il y a aussi la matière de Voyages à travers le cinéma français, (Gaumont, 2018) une série documentaire en 8 épisodes dans un itinéraire sentimental et érudit sur ce qu’il y a de mieux dans la production du pays entre les années trente et soixante-dix du dernier siècle.

Mais Tavernier n’est pas un passéiste et a aussi un regard affuté sur la production actuelle. Ce qui donne lieu, dans cet interview, a des véritables échanges sur Coppola, Scorsese, Tarantino et toute la tradition qui a pu les nourrir. Du séminal John Ford à des noms moins connus comme William Witney. Et qui débouche, à part la farouche critique à la Marvel, sur une acide réflexion sur quelles pourraient être les listes noires d’aujourd’hui. Et on les trouve là-bas où on ne s’attendait pas. En fait, écrire l’histoire du cinéma est aussi une affaire politique. Et Tavernier ne veut pas qu’elle soit instrumentalisée. Voici son avis.

Le Prix Lumière 2019, Francis Ford Coppola (article sur la conférence de presse en catalan/espagnol), n’est pas dans votre livre. Est-ce que vous avez essayé de l’interviewer ?

“Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans mon livre. D’abord, parce que dans mon livre les entretiens, à quelques exceptions près, s’arrêtent quand je ne suis plus attaché de presse. J’ai rencontré beaucoup de cinéastes quand je l’étais. Et, à cause du hasard, Coppola est un cinéaste que je n’ai jamais rencontré. Je n’ai jamais été à la même table que lui. Scorsese, que je connais bien, n’est pas dans le livre. On a essayé de l’avoir avec Thierry Frémaux, mais chaque fois son emploi du temps rendait les choses impossibles. Ceux qui ne sont pas là, c’est dû au hasard. Et, en même temps, à l’idée qu’un livre n’est pas fait pour contenter tout le monde. Les gens doivent se débrouiller avec ce qu’il y a dedans”.

En tout cas, vous allez rencontrer Coppola cette semaine. Qu’est que vous inspire son cinéma ?

“Par moments, il a réussi à un certain nombre de films qui pratiquement dépassaient leur époque. Ils incarnaient quelque chose. On est pas le même après les avoir vu. Une fois qu’on a vu ‘Apocalypse Now’ (1979), quoi qu’on en pense, les choses sont différentes. Et aussi la série du ‘Parrain’ (‘The Godfather 1/2/3, 1972-1974-1990), ‘Conversation secrète’ (‘The Conversation’, 1974), même ‘Tucker’ (Tucker: The Man And His Dream’, 1988)… C’est ça le bonheur de revoir certains films”.

C’était l’époque du Nouvel Hollywood que vous avez connu.

“Dans ce Nouveau Hollywood, il y a beaucoup de cinéastes qui n’ont pas duré assez longtemps. C’est Martin Scorsese qui tient le coup depuis longtemps. Scorsese qui, par exemple, vient de faire ‘The Irishman’. Mais il y en a beaucoup qui ont chuté, qui sont morts: Robert Altman (1925-2006) disparaît, Sydney Pollack (1934-2008) disparaît, Brian De Palma ou William Friedkin sont un peu sur la touche”.

Michael Cimino (1939-2016) ?

“Cimino, totalement. Mais Cimino, est-ce qu’il était dans le Nouveau Hollywood ? Non, c’est un petit peu tard. Parce que ‘The Deer Hunter’ (‘Voyage au bout de l’enfer’, 1978) est un peu plus après. Tandis que ‘Mean Streets’ (1973) de Scorsese, les films de De Palma, les films de Coppola comme ‘The Rain People’ (‘Les Gens de la pluie’, 1969) sont des films fondateurs. C’est toute une génération qui sort de chez Roger Corman… Et Coppola, quoi qu’on pense de ses derniers films, ne sont pas à l’hauteur de ses immenses chefs d’œuvre qu’il a fait à une époque. Scorsese lui, reste, il fait son film sur Bob Dylan, et il fait ‘The Irishman’ qui est quelque chose de colossal”.

Le nouveau Scorsese The Irishman

On l’a vu hier soir à l’Auditorium de Lyon et je le trouve aussi incroyable. Parce que c’est une très belle épiphanie de son cinéma.

“Je trouve qu’il va dans des territoires dans lesquels il n’est jamais été. Et il arrive à faire une dernière heure et demie, qui est très émotionnelle, sur les sentiments qui ne sont pas liés à l’énergie, qui ne sont pas liés à la violence: sont des sentiments sur la vieillesse, l’approche de la mort, le crépuscule. C’est très beau ! Et c’est aussi des choses qu’on trouve, d’une certaine manière, dans ‘Tucker’ de Coppola, dans des cinéastes de cette époque. Ou dans le dernier Altman, ‘A Prairie Home Companion’ (’The Last Show’, 2006)”.

En plus, avec Scorsese, vous partagez l’amour pour récupérer des vieux films.

“On ne sait pas qu’est que c’est un vieux film. Vous dites que ‘Don Quichotte’ de Cervantes est un vieux livre ? Non, on ne le dit pas. Vous n’utilisez pas le mot ‘vieux’ pour les livres de Victor Hugo. Avec Scorsese, et Coppola, on partage le même amour pour Michael Powell (1905-1990), la vénération pour Michel Powell, lequel appelait Scorsese le Kurosawa de la 42ème rue”.

Le dernier entretien du livre c’est avec Tarantino. Avec lui vous partagez l’amour, je dirai cette fois-ci, pour redécouvrir des films. Même si ce sont des films de série B.

“Tarantino c’est un obsédé de ce type de films. Il a une connaissance des nanars qui me bat largement. Parce qu’il part dans des territoires que je n’ai jamais songé: les films de prison de femmes, de trucs comme ça… En revanche, on s’accorde par exemple sur des cinéastes comme William Witney (1915-2002). Moi, je l’ai rencontré Witney, Tarantino jamais. Deux fois ! Je suis allé le voir très tôt, en 1962. Je vais le voir quand il tourne la série de télévision ‘Bonanza’ (1961-67). C’est là que j’apprends deux, trois choses. J’apprends que son film favori c’est ‘Stranger At My Door’ (1956), qui est maintenant disponible en DVD aux États-Unis et qui est un très bon film. C’est un western religieux. Et je découvre que c’est lui qui a tourné toutes les scènes de bataille dans ‘The Last Command’ (‘Quand le clairon sonnera’, 1955) de Frank Lloyd (1886-1960), qui sont de loin les meilleures scènes de ce film qui est par ailleurs très décevant. J’apprends pas mal de choses sur Witney, sur la manière de tourner, très tôt. J’ai précédé Tarantino !”.

Votre première version d’Amis américains est de 1993. À cette époque, il n’y avait pas d’accès aux copies en DVD.

“Depuis ce moment, j’ai actualisé un ou deux textes par rapport à l’apparition des DVD. Et on a ajouté un petite préface avec Thierry Frémaux comme conversation”.

John Ford, le parrain

Et vous commencez avec John Ford (1885-1973), que vous avez rencontré et interviewé. Et que vous appelez Le parrain. Pourquoi ?

“Parce que c’est l’homme qui a été une source d’inspiration pour énormément de cinéastes, et les cinéastes les plus divers. Ça va d’Orson Welles (1915-1985), qui disait : c’est en regardant les films de Ford, que j’ai tout appris. Et jusqu’à Elia Kazan (1909-2003). Lui, il disait : Ford était le seul qui faisait des plans très longs, qui ne reposaient pas sur le montage. Qui, tout d’un coup, pouvait se permettre un plan de trois minutes, de quatre minutes, sans bouger la caméra. Il disait que Ford contenait des choses qui lui ont fait découvrir qu’est que c’est la mise en scène. En plus, Ford a été un cinéaste qui représente, à un certain moment, totalement son époque jusque dans ses ornières. Par exemple, le traitement de certaines minorités ou de certaines races est à la fois une sorte de générosité, de paternalisme. Mais un paternalisme qui ne peut pas être jugé avec les yeux d’aujourd’hui. Vouloir le juger avec les yeux de militants noirs d’aujourd’hui, c’est un refus de l’histoire ! C’est comme si on disait que Dickens se trompe totalement parce qu’il n’a pas prévu la Shoah dans son traitement des juifs. Ça serait un peu la même sottise. Ford avait une forme de générosité dans ses films, parce qu’il paraît que sur le plateau c’était quelqu’un de très dur. Une générosité qui parfois pouvait avoir des limites, mais c’est un des seuls cinéastes comme dit son biographe qui incorpore autant des races et des minorités. C’est ouvert à des personnages de chinois, d’allemands, d’irlandais, d’américains du sud. Ford est ouvert ! Fils d’émigrants lui-même, il est ouvert aux immigrants. Ce n’est pas le cas de Howard Hawks (1896-1977). Lui, il reste avec les Américains”.

Il est beaucoup plus ethnocentriste.

“Beaucoup plus ! Pour Ford, son héros était Dickens. Et c’est un cinéaste du service public, de la collectivité, qui va développer un thème qui est le contraire du cinéma américain. Ce n’est pas l’individualisme. Pour lui, on ne peut réussir que si on a la collectivité derrière. Ford est un cinéaste qui se préoccupe que dans une ville doit y avoir une école, une église, il doit y avoir une loi. Parce que la loi régente, prime sur la force. C’est à dire, Ford c’est l’apprentissage de la démocratie. Ce n’est pas la démocratie ultime, ce n’est pas la démocratie révolutionnaire. C’est le premier pas de la loi : l’éducation doit primer sur l’ignorance et la violence. Qu’est qu’on fait dans ‘The Man Who Shot Liberty Valance’ (‘L’Homme qui tua Liberty Valance’, 1962) ? On apprend à lire et à écrire. On leur apprend à voter. C’est le droit de vote. Et c’est ne pas assez. Mais c’est très facile de le dire quand on a déjà tous ces acquis. S’il on ne les avait pas, on ne pourrai pas aller plus loin… Il y a énormément de contradictions chez Ford. C’est dans ce sens que je trouve que c’est un cinéaste passionnant, et qui a nourri énormément des personnes”.

Depuis le ciné-club Nickel Odéon et vos articles à Positif, mais aussi à Présence cinéma, vous avez défendu Ford contre des critiques qui l’attaquaient.

“François Truffaut (1932-1984) a écrit des sottises inouïes sur ‘The Searchers’ (‘La Prisonnière du désert’, 1956). Et Claude Chabrol (1930-2010) me disait que aux ‘Cahiers de cinéma’ ont a écrit des imbécilités honteuses sur Ford et sur John Huston (1906-1987). Il faut dépasser ces luttes. Les gens qui restent fixés sur ces guerres de clan, à mon avis sont de fossiles. Ce sont eux qui sont conservateurs. Il faut les dépasser, il faut aller plus loin. Il faut admettre que Ford a fait aussi des mauvais films. Mais c’est ne pas grave. Balzac a écrit des livres qui sont moins bons que d’autres. Ce qui compte dans un auteur, ce sont les grandes œuvres, les réussites. C’est par elles qu’on doit les juger. Et, quand vous avez chez Ford certains films muets comme ‘Three Bad Men’ (‘Trois sublimes canailles’, 1926) ou ‘Pilgrimage’ (‘Deux femmes’, 1933) ou ‘The Grapes of Wrath’ (‘Les Raisins de la colère’, 1940) ou ‘How Green Was My Valley’ (Qu’elle était verte ma vallée’, 1941) ou ‘My Darling Clémentine’ (‘La Poursuite infernale’, 1946) ou ‘She Wore A Yellow Ribbon’ (‘La Charge héroïque’, 1949) c’est déjà suffisant pour passer à la postérité. Et je pourrais ajouter à peu près une quinzaine de films de plus”.

Nouvelles idéologies sur la culture

Vous croyez qu’on a surpassé cette époque si idéologique au niveau de critique cinéma ou ça continue ?

“Non, non, non. Les idéologies changent. À une époque c’était la haine du communisme aux États-Unis. Et, au contraire, dans le Parti Communiste tout ce qui venait de l’Amérique était honteux. Maintenant, l’idéologie est beaucoup plus pernicieuse. C’est l’idéologie du politiquement correct, qui fait que quelqu’un qui est soupçonné ou qui a fait un truc particulier est condamné à vie. Et ça c’est absolument honteux. On assiste au retour de la liste noire. Il suffit d’une dénonciation sur les réseaux sociaux. C’est, à peu près, comme à l’époque quand le soupçon de communiste de quelqu’un le faisait être licencié de tous ses travaux. Maintenant, c’est exactement pareil”.

Vous êtes en train de faire une comparaison d’époques.

“Attention, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Quand il s’agit de Harvey Weinstein, il y a tellement de dénonciations et ça a été porté dans les tribunaux. Il y a des juges, il y a des ‘settlements’, il y a des aveux. Mais il y a des cas où il y a des gens reniés, qui ont été reconnus innocents et on continue de les attaquer. Et, là, c’est inadmissible. Moi, j’ai beaucoup vécu la liste noire. Dans ‘Amis américains’ j’interview beaucoup des gens qui ont été victimes. Il y a des scénaristes qui rendent hommage à John Ford pour avoir tenu tête à Cecil B. DeMille dans la fameuse nuit de la Screen Directors Guild (1950). Mais, maintenant, c’est bien pire parce que ces rumeurs se propagent à une vitesse d’éclair et, d’un seul coup, peuvent détruire votre carrière”.

Vous croyez que ce type de jugement est beaucoup plus pernicieux ?

“Oui, c’est un jugement plus pernicieux. Mais, avant, c’était la même chose. Quelqu’un, avant même qui soit littéralement, physiquement identifié comme communiste, pour le simple fait que le bruit courait ça le mettait en danger dans son boulot. Qui soit professeur d’université, médecin ou cinéaste. On lui disait on est pas sûr de pouvoir vous signer un nouveau contrat. Alors, quelques fois il y a des gens qui mènent le coup comme Darryl F. Zanuck (1902-1979) qui, bien que républicain, signait les contrats de Lewis Milestone (1895-1980) ou Abraham Polansky (1910-1999). Et demandait à Jules Dassin (1911-2008) de partir à Londres parce que comme ça il n’aurait pas à répondre à la commission anti-américaine. Il y a des gens qui se sont conduit d’une manière extrêmement bien. Vous avez les deux types de comportements.

Maintenant, c’est encore plus vicieux parce que vous avez un désir du politiquement correct qui efface la notion d’histoire. On va débaptiser un cinéma d’université qui s’appelle Lillian and Dorothy Gish (Ohio’s Bowling Green State University) parce qu’elles ont joué dans ‘The Bird Of A Nation’ (‘Naissance d’une nation’, 1915). En plus, Dorothy (1898-1968) n’a pas joué. Pourquoi est-ce qu’on leur retire son nom ? Mais Lilliam (1893-1993) qui a joué n’est pas la responsable du scénario ! Elle n’est responsable de rien du film ! Le film est de D. W. Griffith (1875-1948). Le film est raciste. Le film est horrible avec les noirs. Mais est-ce que le rôle d’une université n’est pas de prendre ce film et de montrer que sur le plan de la mise en scène il a joué un rôle très important parce qu’il était en train d’inventer une nouvelle manière de monter, de raconter une histoire ? Et bien que l’idéologie soit absolument horrible. Le rôle n’est pas en quoi il est horrible de le montrer, en quoi il manipule ? Pour moi, ça s’appelle enseigner. Et quand une université refuse d’enseigner, je me dis qu’il y a une capitulation effroyable des gens qui devraient être les formateurs qui décident qui ne sont pas là pour former. Qu’ils vont obéir à des étudiants, à des hordes d’étudiants. Mais, à ce moment-là qu’on décide de ne plus parler de Nabokov dans la littérature parce qu’il a écrit ‘Lolita’. Donc, on n’a pas le droit de parler de Nabokov. Ni d’étudier son style, sa prose. On n’a pas le droit de parler de Poe parce que c’était un drogué et c’est un truc néfaste. On trouvera très peu d’artistes irréprochables”.

Peut-être, aucun.

“Est-ce que leur but est d’être irréprochable ? Or leur but est de faire des œuvres qui nous questionnent, qui nous obligent à réagir ? Et est-ce que dans un artiste c’est pas l’œuvre qui prime, quelques fois, sur lui ? Est-ce que ça compte que Racine était une sorte de lèche-cul de Louis XIV et un type qui dénonçait ses rivaux littéraires ? Dans ce cas, il faudrait non plus enseigner Molière dont la rumeur dit qu’il a épousé sa propre fille”.

Vous considérez qu’on va faire une relecture de toute l’histoire de la culture en la faisant plus petite ?

“Non, seulement, mais en éliminant les noms. Il resteront que deux ou trois écrivains. On dira que Proust n’a pas montré assez l’exploitation des femmes à son époque et, donc, qu’il faut éviter de l’étudier”.

L’empire Marvel

En même temps, Scorsese se plaignait dans la présentation à Lyon de The Irishman qu’on ne pouvait plus faire du cinéma artistique.

“C’est un mauvais mot. Je lui ai dit qu’il se trompait de mot. Maintenant, il y a un problème et c’est qu’il est très difficile de faire des films. Le combat c’est que, en face, ils font des produits. Et le mot qu’il utilisait c’est qu’ils sont comme un parc d’attractions, des films qui vous font éprouver la même chose qu’un parc d’attractions, qu’un jeux vidéo”.

Oui, il utilisait la formule adventure park.

“Mais, sinon, ce n’est pas un cliché intéressant. Le combat entre le cinéma artistique et le cinéma commercial est un faux combat. Parce que, dans le cinéma commercial, il a eu des chefs d’œuvres : les films de Sacha Guitry (1885-1957) ou Marcel Pagnol (1895-1974) sont commerciaux, mais sont des chefs-d’œuvre. John Ford crée des chefs-d’œuvre, et sont des films commerciaux. Hawks et ses ‘Scarface’ (1932) ou ‘The big sleep’ (‘Le Grand sommeil’, 1946) sont des chefs-d’œuvre; ‘The Maltese Falcon’ (‘Le Faucon maltais’, 1941) de Huston c’est un chef-d’œuvre. Ce sont des chefs-d’oeuvre et sont aussi des films commerciaux. Avant, il y avait une forme d’équilibre avec des films fabriqués à la chaîne, de consommation, dont certains pouvaient être remarquables. Et des films, qui étaient ambitieux, dont certains pouvaient être mauvais. Ils pouvaient être solennels, guindés et éprouvants. Il y a, par exemple, dans certains films de William Wyler (1902-1981) comme ‘The Best Years Of Our Live’ (‘Les Plus belles années de notre vie’, 1946) où l’ambition et la forme sont aussi fortes l’une que l’autre. Ce qui est le cas de plusieurs films de Wyler: De ‘Dodsworth’ (1936) à ‘Carrie’ (‘Un Amour désespéré’, 1952) en passant par ‘The Heiress’ (‘L’Héritier, 1949). Ce sont des films géniaux. Maintenant, il y a que Marvel, Marvel, Marvel. Et Marvel non seulement s’impose, mais aussi achète les metteurs en scène qui font des films indépendants. C’est ce qui est arrivé, paraît-il, à la réalisatrice de ‘The Rider’ (2018) Chloé Zhao. On l’empêche de faire des nouveaux films à elle, mais par contre on la colle dans un film Marvel (‘Eternals’, prévu pour 2020)”.

D’autre côté, vous êtes en train de prolonger votre autre livre Cinquante ans de cinéma américain (avec Jean-Pierre Coursodon, 1991) pour en faire Cent ans de cinéma américain. Quel sera exactement la période?

“De 1914 à 2014”.

Vous commencez beaucoup plus tôt et vous finissez presque dans l’actualité.

“Oui, on a rajouté à peu près une quinzaine de scénaristes dans le dictionnaire. Et on a développé un certain nombre de textes existants. Je découvre le combat de Ben Hetch (1894-1964) sur les juifs. Tous les pamphlets qu’il écrit à Roosevelt, son soutien pour l’Irgoun (organisation armée sioniste en Palestine sous mandat britannique) qui fait que son oeuvre soit interdite en Angleterre pendant des nombreuses années. C’est pourquoi il signe des scénarios pour Otto Preminger (1905-1986) sur des noms d’emprunte. Dans les metteurs en scène existants, on récrit des textes sur Wyler, sur Clarence Brown (1890-1987), sur énormément des cinéastes. Parce qu’on a tout redécouvert. Par exemple, sur Stuart Heisler (1896-1979) j’ai découvert des centaines des choses. Et il y a des ajouts de metteurs en scènes nouveaux, qui vont de Paul Thomas Anderson, David Fincher ou Tarantino à Gus Van Sant”.

Réalisateurs sans financement

Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau film?

“J’aimerais bien, mais pour le moment je n’arrive pas à trouver de financement. Les gens ne veulent pas. Donc, à un moment soit j’irai dans une maison de retraite en attendant la mort soit, puisqu’on ne veut pas me financer le film, j’irai enseigner dans une université”.

C’est étonnant.

“J’ai toujours vécu le fait que les gens ne voulaient pas financer les films que j’étais en train de faire. Maintenant, simplement comme dit Scorsese, les pressions sont venues dix fois plus fortes. Pourquoi le succès de Netflix ? Parce qu’aucun studio n’allez produire le dernier film de Scorsese. Et ça c’est nouveau. Le succès de Netflix est aussi provoqué par l’incroyable frilosité des studios. Par exemple, Disney qui a avalé toutes les petites maisons de production indépendantes produit à 90% du Marvel. Et ça c’est nouveau. À l’époque dans les studios, il y avait toujours un pourcentage relativement important d’œuvres personnelles. Des vrais metteurs en scène. À l’époque d’Altman, à l’époque de Pollack, à l’époque de Friedkin… Ils arrivaient à être produits. Souvent difficilement, mais ils y arrivaient. Maintenant, ça devient très, très, très dur. Ryan Coogler qui fait quand même ‘Creed’ (‘Creed, l’héritage de Rocky Balboa’, 2015), qui est un très bon film comme ‘Fruitvale station’ (2013), il est avalé par Marvel pour faire ‘Black Panther’ (2018)”.

Rendez-vous l’année prochaine au Festival Lumière, avec une rétrospective sur Clarence Brown…

“J’espère. Clarence Brown et l’italien Luigi Zampa (1905-1991)”.

AUTEURS (METTEURS EN SCÈNE ET SCÉNARISTES) INTERVIEWÉS À ‘AMIS AMÉRICAINS’

Le parrain : John Ford

Les grands anciens : Tay Garnett, Henry Hathaway, Edgar G. Ulmer, William A. Wellman

Middle generation : Budd Oscar Boetticher, Delmer Daves, Stanley Donen, Robert Parrish, Richard Quine, Jacques Tourneur, John Huston, André De Toth

Série B : Roger Corman

Liste noire : Sidney Buchman, Edward Chodorov, Carl Foreman, Julian Halevy Zimet, Philip Yordan, Herbert J. Biberman, John Berry, Abraham Polonsky, Elia Kazan, Joseph Losey

Le joueur solitaire : Robert Altman

L’amour du cinéma américain : Alexander Payne, Joe Dante, Quentin Tarantino

Views: 3782